El océano nocturno

Diario de sueños | Crítica

Aristas Martínez publica el segundo volumen de las cartas de Lovecraft, un epistolario que podría considerarse el verdadero monumento de la capacidad creativa del autor

La ficha

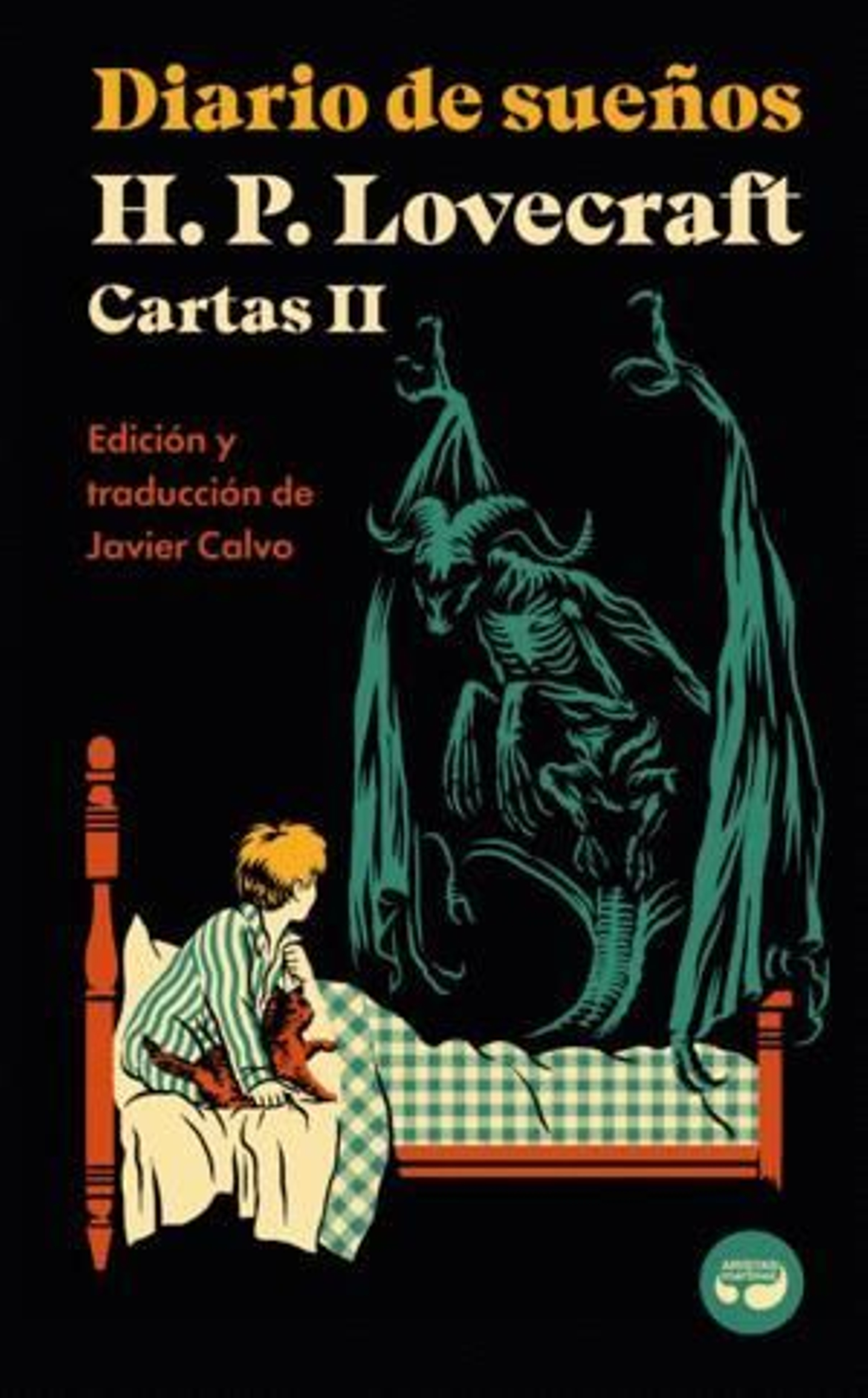

Diario de sueños. Cartas II. H. P. Lovecraft. Edición y traducción de Javier Calvo. Aristas Martínez. 256 páginas. 27,90 euros

Embarcarse en el epistolario de Lovecraft es como navegar en un océano inacabable, similar al que sirve de decorado a algunos de sus relatos más visitados: las aguas de las que emerge la isla no euclidiana de La llamada de Cthulhu, el mar que espía al fugitivo desde el muelle en La sombra sobre Innsmouth. Se da la paradoja de que este artefacto descomunal y preciosista, un poco al estilo de los códices medievales, es la obra mayor de su autor, y eclipsa por volumen (y aun diríamos que por sinceridad) al resto de títulos que le han dado la fama. Mientras que a lo largo de su vida editorial el visionario de Providence sólo fue capaz de dar a luz exiguos relatos que desaparecían con la misma celeridad con que quebraban las revistas que les servían de marco, mientras que sus esfuerzos por alumbrar una novela sólo tuvieron como resultado dos o tres cuentos alargados hasta un límite difícil de disculpar, sus cartas permanecen, desde las sombras que las vieron nacer y en las que han permanecido durante décadas, como el verdadero monumento de su capacidad creativa, el banco de pruebas, el retrato fidedigno del escritor que pretendía ser. Sin riesgo, podríamos aventurar que sus cartas son la quintaesencia de Lovecraft, el hueso del autor y del individuo.

Ya desde el primer volumen de la antología que Aristas Martínez está ofreciéndonos con el esmero que les es habitual (seleccionada, traducida, comentada por un Javier Calvo en estado de gracia), supimos que el epistolario lovecraftiano es un poliedro, un cajón de sastre, una criatura contradictoria (monstruo al fin) que se nutre a la vez de la narrativa, la confesión autobiográfica, la crónica doméstica, la soflama política, la filosofía y el chascarrillo. Con una morosidad que supera con mucho a la que invertía en figurarse a sus engendros de dimensiones alternativas, Lovecraft se detiene en sus cartas, muchas de ellas dirigidas a perfectos desconocidos o aficionados a la literatura de tres al cuarto para los que trabajaba esporádicamente, en precisiones como la alimentación de sus gatos, sus vagabundeos por Nueva Inglaterra, los vaivenes de la dieta, el sabor de los helados, las cosas que esperaba, las cosas que temía, las cosas que esperaba y que temía a la vez. Dentro de ese centón tienen cabida también, cómo no, los sueños.

Resulta trivial insistir en la importancia que los sueños han tenido como cantera para infinidad de creadores a lo largo y ancho de la historia. Uno piensa de primeras en el surrealismo, pero ya antes de los exabruptos de Breton, literatos y pintores y hasta filósofos escarbaban sin empacho en sus noches para extraer la tinta con la que cubrir los espacios en blanco de cada día. El ejemplo más repetido (también por el propio Lovecraft) es el de Coleridge, a quien, dice la leyenda, alguien dictó mientras dormía las estrofas de su Kubla Khan: una presencia ignota, un espíritu servicial, un poeta secreto que residía en algún entrepaño de su cráneo y que sabía rimar mucho más musicalmente que el autor que le servía de sosias. El argumento podría prolongarse alegando las filiaciones del sueño con el mito o la poesía visionaria y citando a Jung y a Blake y hasta al duque de Siruela, pero mejor dejarlo aquí.

Un escritor de ficciones de terror no tenía más remedio que encontrar en los sueños un filón de primer orden. Según él mismo confiesa, Lovecraft intentó en más de una ocasión reproducir en sus escritos esa sensación de revelación, de epifanía negra que traen las pesadillas, sin llegar a conseguirlo del todo. El presente volumen recoge más de una veintena de visiones de las que su autor suele retirarse, en la mayoría de los casos, con una sensación inmediata de chasco y de logro abortado; consciente de que lo Unheimlich que forma la esencia de la pesadilla es volátil como el alcohol y la certeza, y de que su traducción al idioma de la vigilia resulta a menudo imposible, optó por la solución de encajar dichos momentos de deslumbramiento en tramas ampliadas, de mayor complejidad diegética. Para ese empeño, por cierto, tampoco encontró su subconsciente a la altura requerida: "Sí —reconoce en la página 127—: como ves, los sueños inusuales no me resultan desconocidos; aunque muy pocos de ellos tienen la sustancia suficiente como para servir de material literario".

Este Diario de sueños posee un doble valor, tanto para el incondicional del terror cósmico como para el mero aficionado a las curiosidades librescas. El primero hallará in nuce el origen de numerosas narraciones que desde que se liberaron los derechos del de Providence engrosan los catálogos de las editoriales aun más menesterosas: El clérigo malvado, Nyarlathotep, muchos de los episodios del ciclo de Randolph Carter tuvieron su fuente en una sucesión de escenas de madrugada. Y, en fin, aunque el propio Lovecraft habría abominado de esta asociación, su antología no anda lejos de los de otros artistas y poetas que, con el psicoanálisis o la vanguardia por bandera, produjeron interesantes diarios de sueños que sirven al profano para cartografiar, en lo posible, el difícil camino que conduce de la intuición al papel, del fondo común de imágenes y monstruos de que se alimenta la creación a su reflejo sobre la página y el lienzo, y que ya llevaron a cabo, por acordarse de alguien, Franz Kafka o Leonora Carrington.

También te puede interesar