Hemingway contra Sevilla

HAY algo fascinante en la librería Delfos, en la Puerta de Carmona. Ya la estirpe claramente esotérica de su nombre invita a entrar en esta especie de desván en el que se amontonan en un orden precario todo tipo de libros de viejo, ropajes litúrgicos, tacitas de porcelana, signos religiosos y, en general, una abigarrada cacharrería cósmica. Delfos, antes de ser librería de lance, estuvo especializada en títulos religiosos de primera mano, pero tuvo que reinventarse cuando abrieron la librería diocesana del Palacio Arzobispal, que se quedó con buena parte de la clientela. Así me lo ha contado en alguna ocasión su dueña, una señora muy amable que siempre tiene visitas tertulianas que vienen de países americanos, escriben cuentos infantiles o hablan de los antiguos buenos tiempos. Todo en un tono vago y misterioso.

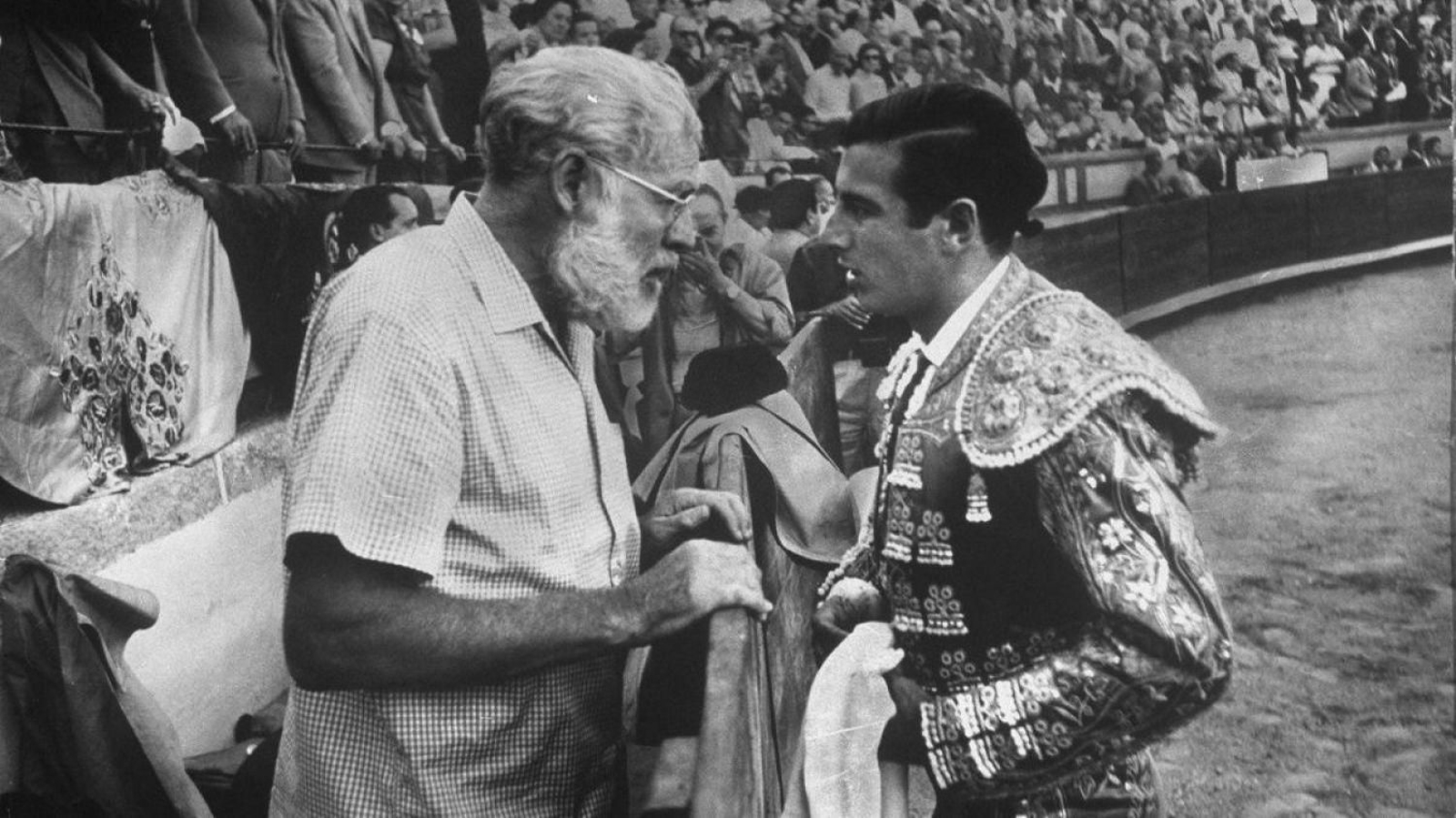

Aunque no me coge muy de camino en mis habituales trashumancias, siempre que puedo me adentro en la cueva délfica. El pasado martes salí de allí con El verano peligroso, de Ernest Hemingway, debajo del brazo. Como es conocido, este libro cuenta el regreso del gringo a su adorada y perdida España, en 1959, para asistir a los titánicos duelos taurinos entre Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Hemingway no cae hoy demasiado bien. Ya no se le lee y se le considera un pollavieja de la novela. Incluso la generación jipi lo tildaba de “fascista”. Un bledo para todos ellos. Uno de los momentos más tiernos de la historia de la literatura forma parte de París era una fiesta, obra póstuma autobiográfica del escritor suicida. Narra cuando Hemingway acompaña a los baños de un café parisino a Scott Fitzgerald para emitir una opinión sobre el tamaño de su pene. La loca de Zelda había amargado a Scott diciéndole que la tenía muy chica. Hemingway, tras el pertinente reconocimiento, lo tranquiliza y le convence de que con sus atributos puede hacer feliz a cualquier mujer: la amistad narrada en su forma más pura y delicada.

Pero nadie es perfecto y, en El verano peligroso, Sevilla no sale bien parada. Empieza criticando al hotel Alfonso XIII por su “poco confortable grandeur” y termina confesando que ni a él ni a su pareja les “impresionaba” la capital andaluza. Pero el colmo de la blasfemia es cuando afirma que “allí se dan peores corridas que en ninguna otra población” y que echa de menos la aspereza castellana. Nunca está de más un jarro de agua fría sobre las muy calentadas bolsas del ego sevillano y creo que captó muy bien la ciudad, pero es cierto que nadie está libre de decir memeces. A Sevilla se le dio mejor Orson Welles, otro yanki excesivo y genial.

También te puede interesar