Clint Eastwood, nostalgia del clasicismo

Manuel J. Lombardo

Profesor de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Cuando lean estas líneas, se habrá estrenado en España la nueva película de Clint Eastwood, Invictus, un laudatorio retrato de Nelson Mandela (Morgan Freeman) en los días en los que la selección de Sudáfrica ganó la Copa del Mundo de Rugby de 1995 para poner un inopinado y simbólico colofón a sus esfuerzos de reconciliación nacional tras la oscura época del Apartheid. También en estos mismos días de comienzos de 2010 ha aparecido la biografía no autorizada de Eastwood escrita por Patrick McGilligan, un retrato prolijo, minucioso y documentado que enfría la épica construida en torno al director de Million Dollar Baby para despejar la leyenda de los hechos, separar el grano de la paja y situar la controvertida vida personal y profesional de Eastwood, hoy casi unánimemente aclamado como el “mejor cineasta americano vivo” o “el último maestro clásico de Hollywood”, en los términos más veraces a los que una investigación periodística debe aspirar.

Ni Invictus es la mejor película del Eastwood auteur al que condecoran en Francia (“usted muestra la complejidad de Estados Unidos -comentaba Jacques Chirac al imponerle la Legión de Honor- en toda su grandeza y fragilidad, con sus sueños entusiastas y su cuestionamiento apesadumbrado”), ni esta voluminosa biografía amplifica, más bien todo lo contrario, el tono hagiográfico con el que se está escribiendo la edad dorada del director, que acaba de cumplir 80 años en plena actividad.

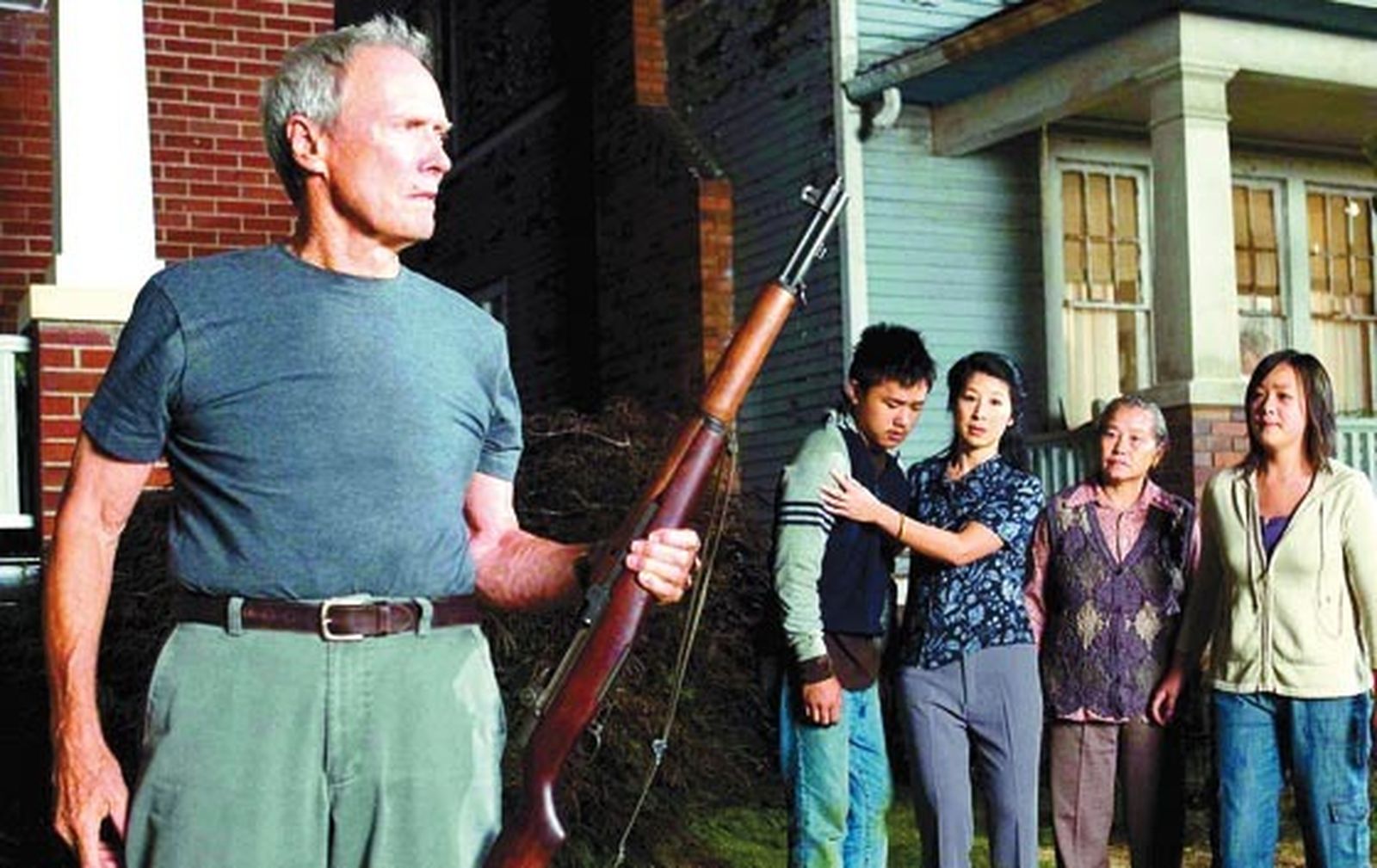

Hace aproximadamente un año, la crítica así lo ha corroborado en numerosas listas; Gran Torino, su particular mirada expiatoria y tremendamente autoconsciente (en su personaje del cascarrabias Kowalski queremos ver a un viejo Harry el sucio entonando un crepuscular mea culpa y cortándose la coleta en un último gesto poético) a la nueva sociedad multicultural estadounidense, venía a poner el colofón a una trayectoria de reconocimiento prácticamente unánime de su carrera como director que se iniciaba con Sin perdón (1992), western crepuscular y sombrío con el que el protagonista de Hasta que llegó su hora inscribía su nombre con letras mayúsculas en el panteón de los grandes cineastas norteamericanos, muy cerca de sus admirados Ford, Hawks y Mann.

Eastwood era equiparado al fin con otros compañeros de promoción como Coppola, Scorsese, Allen o Spielberg, más jóvenes que él aunque debutantes en el mismo Nuevo Hollywood de los primeros años setenta, reconocido por la Academia y, sobre todo, emparentado con la mejor tradición del cine clásico con el regreso a un género que él mismo ha calificado como la más auténtica aportación del cine, junto al jazz, otra de sus pasiones confesas, a la cultura norteamericana.

Si bien la crítica francesa ya había descubierto y reconocido a Eastwood mucho antes (El aventurero de medianoche, Bird), los cuatro Oscar de Sin perdón ratificaban internacionalmente el magisterio (vertical) y la autoridad (moral) de un veterano miembro de la industria que empezó en pequeñas apariciones como figurante atlético en películas de serie B para la Universal, y que comenzó a fraguar su leyenda en la serie de televisión Rawhide; un actor de la vieja escuela, de gesto seco y pocas palabras al que muchos habían negado el pan y la sal como consecuencia de sus coqueteos con el lado más salvaje, machista, conservador y violento de la Norteamérica de los setenta y ochenta o por sus orígenes bastardos como estrella internacional de segunda en los spaghetti-westerns de Sergio Leone.

Con una trayectoria como director que comprende casi treinta películas desde su debut con Escalofrío en la noche (1971), Sin perdón y todos los títulos que han venido después en un frenético ritmo de producción, Un lugar perfecto (1993), Los puentes de Madison (1995), Medianoche en el jardín del bien y del mal (1997), Space Cowboys (2000), Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004), Banderas de nuestros padres (2006), Cartas desde Iwo Jima (2006), El intercambio (2008) y Gran Torino (2008), han apuntalado la posición de Eastwood como preservador de las esencias de un cine clásico empeñado en reivindicar el gusto por la narración y los géneros en tiempos de blockbusters y efectos especiales.

Todo ello fraguado desde una cierta independencia (Malpaso, su productora, presume de recibir los mejores guiones que circulan por Hollywood y de controlar los proyectos sin presiones de los grandes estudios), rodando rápido y con presupuestos no muy elevados, asumiendo un sentido de la autoría que incluye la composición de las bandas sonoras, y contando con algunas de las estrellas más importantes del momento.

En todo caso, y como nos recuerda Eduardo Russo, la filmografía de Eastwood no ha de verse tanto como un intento de continuación del clasicismo como un “sutil juego de recuperación y toma de distancia de los ideales de contención, proporción, equilibrio y confianza narrativa propias de un cine clásico considerado referente ineludible, pero sostenido con una indispensable maniobra de distanciamiento”. La oscuridad y el lirismo creciente de los últimos filmes de Eastwood, de la dimensión trágica de Mystic River a la deriva mortuoria y fantasmal de Gran Torino, del histórico plano-contraplano del díptico Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, a la pérdida de la inocencia que recorre El intercambio, parecen apuntar a una reflexión consciente sobre el propio cine clásico, a la comprobación de la imposibilidad de sostener hoy un clasicismo que no devenga en mero academicismo. Se trata, por tanto, de un cine orientado a lo clásico entendido como pasado, de una operación paradójicamente moderna por lo que tiene de mirada de la pérdida y de trabajo sobre la memoria de la historia del cine americano, incluso sobre el lugar que el propio Eastwood ha ocupado en ella.

También te puede interesar