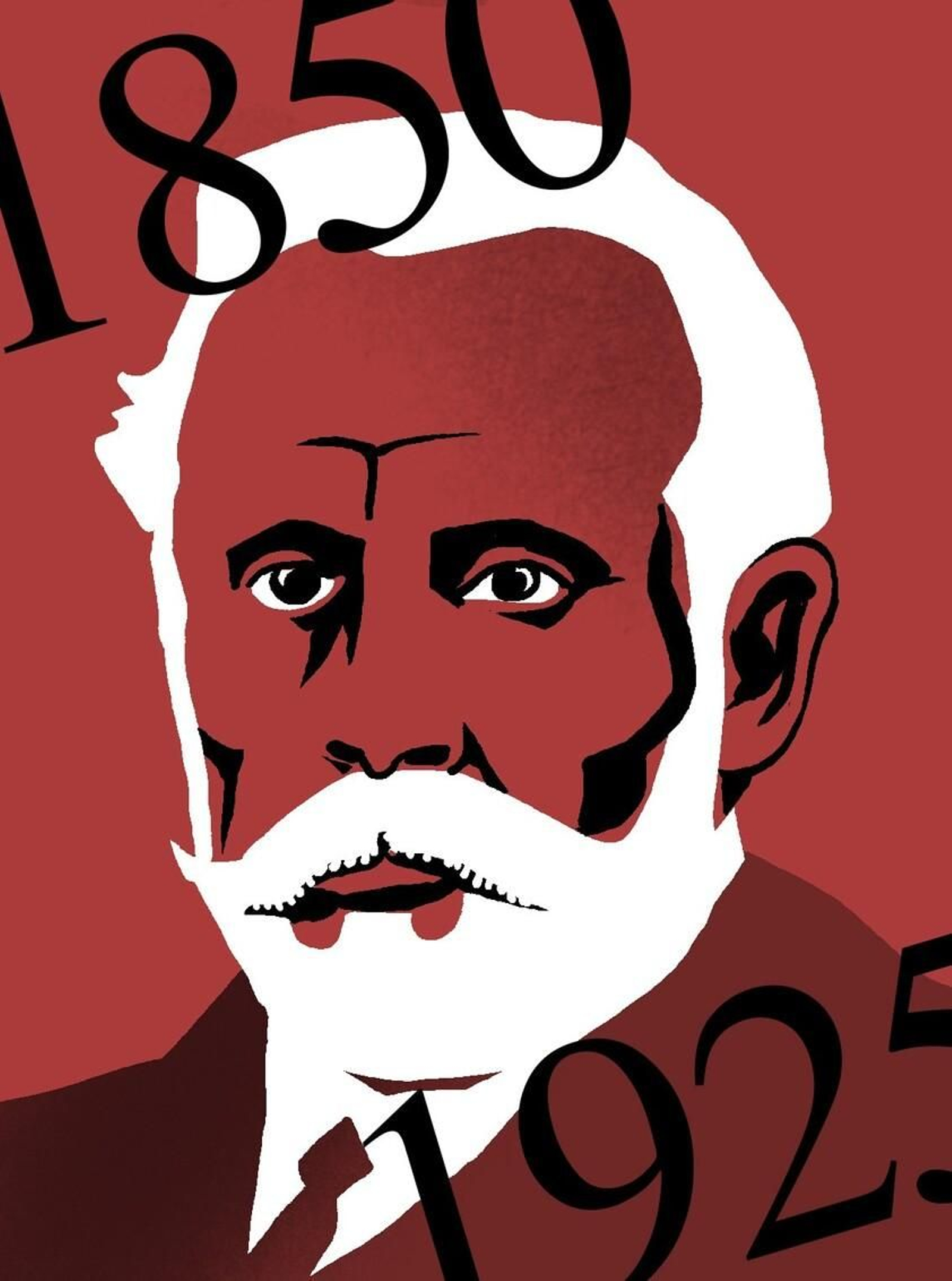

Se cumple un siglo del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse. En un tiempo marcado por el descrédito de la política, su legado ético merece ser revisitado. Más allá de ser fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888), Iglesias fue un obrero comprometido, defensor incansable de la justicia social. Su vida, pese a haber sido objeto de un juicio dispar, encarna la posibilidad de una política basada en principios.

Educador de muchedumbres, así le llamó Juan José Morato, su labor divulgadora fue esencial para articular una conciencia obrera en España. Desde las páginas de El Socialista, escribió sobre las injusticias del sistema capitalista, la necesidad de organización sindical y la dignidad del trabajo. Sus palabras desprendían autenticidad. Como dijera Antonio Machado: “la voz de Iglesias tenía […] el timbre inconfundible de la verdad humana”. Defendió una política pedagógica, donde cada artículo, mitin o intervención parlamentaria se dirigía a remachar las ideas básicas del marxismo contribuyendo a sensibilizar a los trabajadores de la necesidad de una reorganización estructural de la sociedad. En él, la militancia y la reflexión fueron siempre indisociables.

Su visión del socialismo era comparable a la de los grandes líderes de la socialdemocracia de su época. Creía en la lucha de clases y en un acto final revolucionario resultado del derrumbe del capitalismo. No obstante, y pese a un evidente radicalismo en su discurso, pensaba en la progresiva transformación de la sociedad mediante la acción de la organización obrera (partido-sindicato), la acción parlamentaria y la elevación cultural de las clases trabajadoras. Para él, la política debía ser una extensión de la moral socialista. No bastaba con la conquista del poder, había también que dignificar la vida de los más vulnerables.

Fue pionero en reconocer el papel de las mujeres en la lucha social, defendiendo su incorporación al movimiento obrero y denunciando su doble explotación. Facilitó la militancia de los obreros intelectuales en la causa del socialismo, pero estos no se adscribieron a la misma, salvo en contados casos. En 1910, por primera vez, un representante del mundo del trabajo accedía al Congreso de los Diputados. Desde allí, Iglesias defendió leyes laborales, derechos sindicales y mejoras en las condiciones de vida.

Cuando el desprestigio institucional está tan presente y avanzan de discursos demagógicos que ponen en riesgo el sostenimiento de los derechos sociales, su figura es ejemplo de la posibilidad de una ética política basada en la coherencia, la honradez y el compromiso con los más desfavorecidos.

Su insistencia en la educación como herramienta de emancipación sigue siendo una idea plausible en sociedades donde la desigualdad se reproduce desde la infancia. También su visión de una democracia socialista –no solo electoral, sino social y participativa– interpela a los sistemas actuales, con frecuencia tan vaciados de contenido redistributivo.

Reivindicar a Iglesias es una forma de recuperar una tradición política que combina pensamiento crítico, acción transformadora y ética pública. Su trayectoria invita a repensar el papel de los líderes y militantes, los partidos y los movimientos sociales en la construcción de una sociedad más justa. Iglesias reivindicaría la política como vocación moral, como herramienta de transformación social al servicio de los más débiles.

Frente al cinismo contemporáneo, su figura ofrece una alternativa basada en la honestidad, el compromiso y la pedagogía política. No dejó una obra teórica, puesto que era otra su condición, pero sí una práctica que sigue inspirando hoy a quienes creen en una sociedad más honesta e igualitaria.

El ruido excesivo amenaza con ahogar el pensamiento, justo por este motivo conviene recordar que Pablo Iglesias no gritaba: argumentaba. Y que su palabra, como su vida, sigue siendo una llamada a la razón. Porque si la política es el arte de lo posible, él demostró que también puede ser el arte de lo decente.