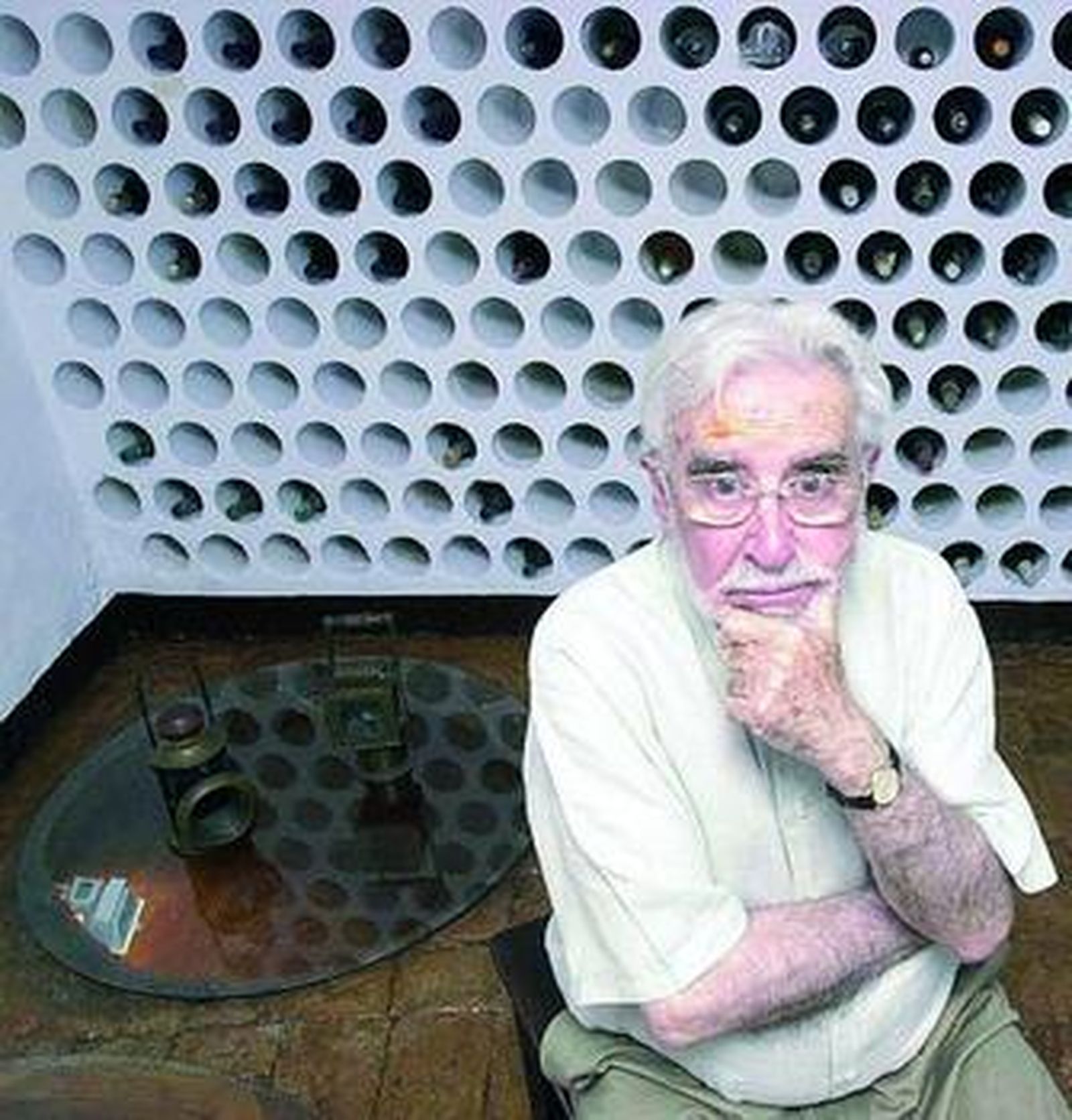

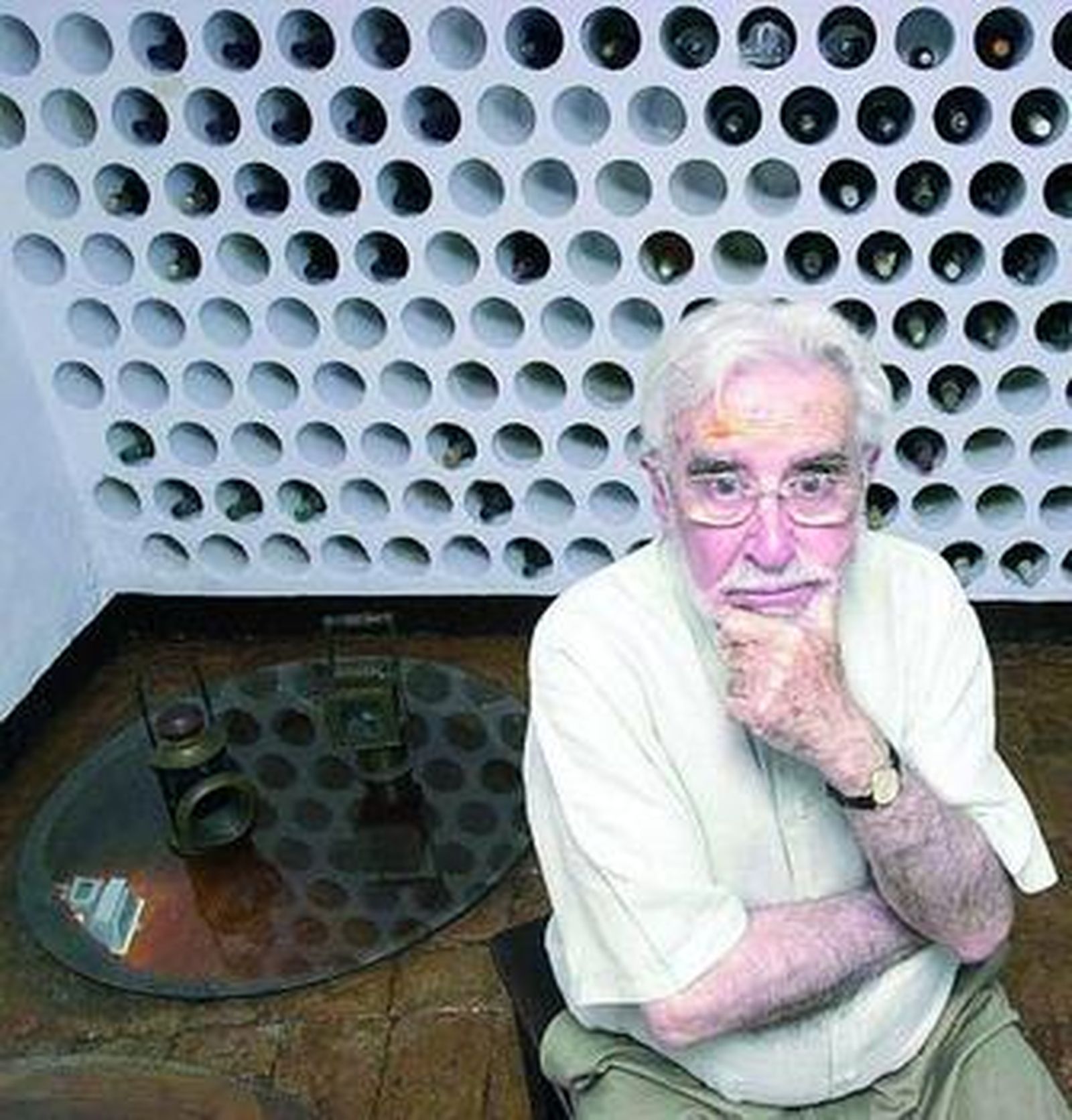

Ya no está Castilla del Pino, el que aliviaba la locura

Adiós a un gran hombre Andalucía pierde a uno de sus grandes pensadores

El más eminente psiquiatra español muere a los 86 años de un cáncer que nunca mermó su lucidez · Se refugió en Córdoba tras hacer frente a los 'guardias' de los manicomios

Entre "las salas y pasillos pestilentes, con muchos enfermos mentales en cuclillas, orinados, jugando con sus heces, riéndose solos, dando golpecitos en la pared, masturbándose sin cesar, dialogando con sus fantasmas..." y las modernas unidades de salud mental de los hospitales existe un nombre. Es el del psiquiatra y ensayista sanroqueño Carlos Castilla del Pino, al que ayer se lo llevó un cáncer a los 86 años de edad en el hospital San Juan de Dios de Córdoba, la ciudad en la que se refugió de los gurús de la psiquiatría vegetativa franquista, de influencia germánica, de la germania más dura.

El entrecomillado inicial pertenece a la primera parte de sus memorias, Pretérito Imperfecto (Premio Comillas), y describe el primer manicomio que pisó, un inmenso sótano en el hospital Esquerdo de Leganés a principios de los 40. Siempre luchó contra ese paisaje que le había sobrecogido de joven. Mientras las grandes figuras de la psiquiatría del régimen, López Ibor a la cabeza, maquinaban a principios de los 60 para impedirle el paso a las cátedras por sus ideas de despertar al enfermo frente a la sedación, él realizaba en Córdoba un trabajo ambulatorio que podría parecer poco apropiado para un hombre de su conocimiento y de su talento. Sin embargo, él confesó en numerosas ocasiones que esas consultas, más de 100.000 entre 1949 y su jubilación en 1987, fueron las que más satisfacciones le habían deparado. "Lo poco sabio que soy se lo debo a mis pacientes", decía una y otra vez en sus brillantes conferencias.

Marimé, una mujer luchadora, tiene un hermano esquizofrénico. Relata cómo se le cerraban todas las puertas y se abrían sólo las del manicomio. "Fuimos a su consulta privada y nos dio un gran abrazo. Era la primera vez que un psiquiatra nos escuchaba... nos escuchaba de verdad. Era la primera vez que un psiquiatra trataba a mi hermano como a una persona. Teníamos pocos medios y él nos cobró una tarifa testimonial". El hermano de Marimé hace años que vive con ella. Es un hombre dócil y cariñoso. En Leganés o en cualquiera de aquellos manicomios provinciales que pervivieron hasta principios de los 90 hubiera sido uno más de los que daban toquecitos en la pared. Castilla del Pino abrió esa puerta.

Cuando nadie lo hacía, cuando se consideraba el electroshock una receta mágica para cualquier crisis y se aplicaba sin control ambulatorio, cuando la inyección de trementina, que no era más que lejía, se consideraba un calmante, Castilla del Pino abominaba de estos métodos de sufrimiento humano aplicados en lugares en los que se mezclaban esquizofrénicos, oligofrénicos, alcohólicos o epilépticos.

Para Francisco del Río, un psiquiatra que tuvo un papel de relevancia en la reforma psiquiátrica en Andalucía, que supuso el cierre de los manicomios, Castilla del Pino fue, sin duda, el padre intelectual de esa revolución en la salud mental.

Las inquietudes de Castilla del Pino fueron más allá. En Córdoba se rodeó de poetas, como relata en la segunda parte de sus memorias, La casa del olivo, plantó cara a los falangistillas, militó en el PCE, se tragó el apodo de "el psiquiatra rojo" y, sobre todo, escribió. Ensayos y también novelas, como La alacena tapiada, un divertimento de suspense que él definió de la siguiente manera: "Las relaciones interpersonales se producen sobre la base de la pura figuración. Uno se figura que el otro se figura y así se montan la cosas, con sobreentendidos que generalmente poco tienen que ver con la realidad". Una ficción nacida del material de su experiencia, de lo cotidiano y también de sus desencuentros. En este divertimento Castilla del Pino también hablaba de su propia vida.

Escribió mucho y su presencia en la Real Academia no es casual. Allí le presentó José Luis Pinillos, el mismo que ayer destacaba muchos valores de su viejo amigo, pero sobre todo su papel en la transición "porque contaba a la gente lo que estaba pasando". Ocupó el sillón Q que había dejado Camilo José Cela e ingresó con un discurso cuyo título es todo un epitafio: Reflexión, reflexión, reflexivo. Depresión, alineación de la mujer, alucinación, incomunicación, masoquismo, sexualidad... todo está en sus escritos y en su experiencia, que trasladaba frenéticamente al papel. En 1998 culminó su brillante carrera de ensayo con el premio Jovellanos por un trabajo apasionante al que llamó El delirio, un error necesario, donde se manejaba con absoluta soltura, como siempre, entre el rigor y la divulgación.

Con sus ojos inquietos era un observador incansable de todo su entorno. Parecía mirar al mundo al igual que analizaba a sus enfermos, sabiendo que, bajo la apariencia de una enfermedad, había una explicación. Reflexión, reflexión, reflexivo. En una ocasión, durante una entrevista en Jerez, un fotógrafo, en un gesto torpe, le tiró las gafas al suelo. Se las devolvió rotas. "No sabe cómo lo siento", le dijo el fotógrafo. "No se preocupe, así descanso la vista", contestó con un rictus desconsolado. Sólo un minuto antes, como si fuera un adivinador, el entrevistador había observado cómo en un instante había hecho un escáner visual de la sala y de su interlocutor antes de calmar la mirada. Todo estaba ya recogido y analizado en este hombre curioso (y por ello sabio) hasta la obsesión.

Con el tiempo le llegaron los reconocimientos y las medallas. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía, de San Roque, adoptivo de Córdoba, viajó de universidad en universidad recibiendo birretes de honoris causa, cuando él sabía muy bien desde 1960 qué es Universidad y qué es política. La enfermedad avanzaba, pero él mantenía la lucidez. En una entrevista de radio reciente, quizá una de las últimas que concedió, en abril de este mismo año, se le preguntó por la posteridad y él, un tanto socarrón, dejó la posteridad para los Cervantes, los Shakespeare, los Aristóteles o los Einstein. Sin embargo, un ejército de sus discípulos directos, ya entrados hoy en la cincuentena, un ejército de sus discípulos a los que él inculcó la idea de que las cosas se podían cambiar (y las cambiaron) lloraba ayer el inicio de la posteridad de su gran maestro.

También te puede interesar