Vía Augusta

Alberto Grimaldi

La vía es (por ahora) andaluza

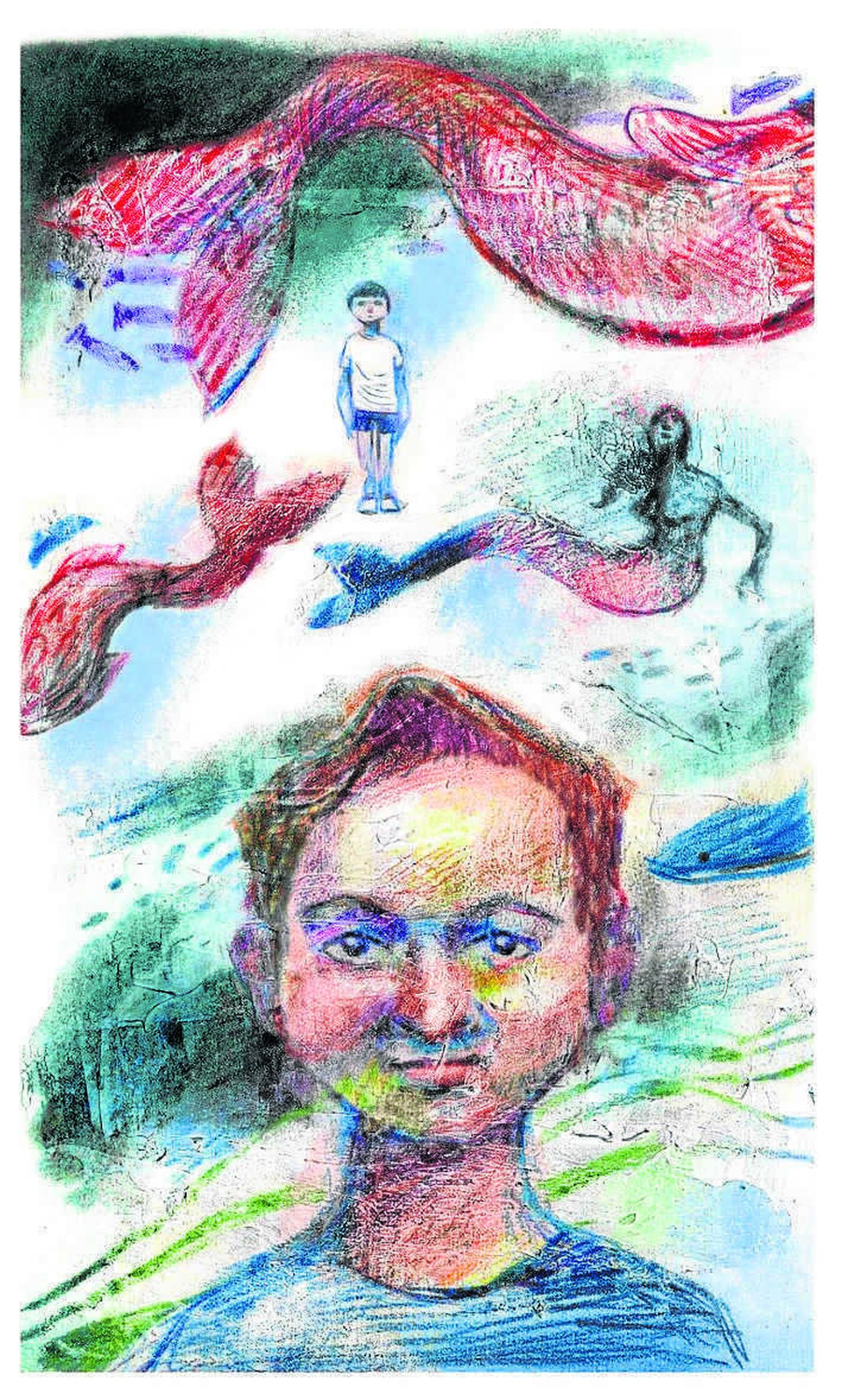

Imagínese que usted se llama Allen Bauer y un día le avisan de que una mujer que ha aparecido desnuda en la Estatua de la Libertad lleva consigo su cartera. Imagínese que se hace cargo de esa desconocida aunque no pueda comunicarse con ella, porque la muchacha no habla su idioma, pero resulta que, tras un rato viendo la televisión, la joven -a la que a partir de ahora llamaremos Madison- adquiere un pasmoso dominio de la lengua. Están un tiempo conviviendo, y, como en un videojuego, pasan a la etapa siguiente: contraen matrimonio y se convierten en marido y mujer. Y un día Madison le confiesa su verdad, al parecer porque hay un científico persiguiéndola para capturarla y someterla a todo tipo de pruebas: que ella es una maldita (o bendita, qué más da) sirena. Así que usted tendrá que decidir: o se ha casado con una loca embustera o con una ninfa marina. Ninguna de las dos opciones es muy alentadora, ciertamente. Pero no se preocupe: usted vive en una comedia romántica -Un, dos, tres… Splash, de Ron Howard (1984)- y todo acabará bien. No comerán perdices, pero sí mucho pescado, porque se mudarán al fondo del mar, donde no hay que pagar hipotecas ni ser cicatero con el consumo de agua.

Como Roy Batty, el personaje de Rutger Hauer en Blade Runner, yo he visto cosas que ustedes no creerían... pero yo las vi en los cines de verano y en las salas de reestreno. Extraterrestres encantadores y niños que vuelan en sus bicicletas, televisores que absorben a la gente en una experiencia paranormal, cazafantasmas que salvan a la ciudad de Nueva York, princesas prometidas y espadachines que vengan la muerte de su padre, chavales que por una máquina de la feria se despiertan convertidos en adultos, jóvenes que viajan al futuro, profesores de arqueología que van tras el rastro del Arca de la Alianza. No sé si Reagan había prohibido el realismo, pero todas las películas de mi infancia tendían a la fantasía más absoluta. (No todas eran producciones estadounidenses: los delirios pop de Parchís y de Enrique y Ana tampoco buscaban precisamente el naturalismo).

Y, claro, luego uno regresaba a su piso y la verdad se imponía con todo su tedio. Ponerte con los deberes, hacer la cama, almorzar pollo al horno, ¿qué emoción tiene eso? La aventura más desafiante a la que me enfrentaba en esos años pasaba por elaborar manualidades para la clase de Plástica: nunca conseguía nada que no pareciera un buñuelo aplastado. ¿Cómo no adornar la vida, entonces, con la sofisticación del engaño? Pedro el del lobo y Pinocho no se equivocaban. Seguro que el patito feo los persuadió a todos de que era el cisne con una buena trola, como esos farsantes que fingen ser un Romanov para conquistar una buena posición en la sociedad. Y ¿quién quiere quedarse vendiendo flores cuando puedes transformarte en My fair lady y que te inviten al hipódromo de Ascot?

Concluí que la mentira era tan vital como la respiración si quería sobrevivir. Y me hice un rey en el tema. Un emperador: Napoleón montado a caballo cruzando los Alpes (e inventándose una patraña tras otra). Con mis farsas les hice ver a mis compañeros que la monotonía posee también sus vértigos: que si anoche un ovni sobrevoló los cielos, que si el sábado hubo un robo en el supermercado, que si el lunes una mujer se ponía de parto en el autobús. Estaba siempre en el lugar oportuno, como Jessica Fletcher, el personaje de Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, que nada más ponía el pie en un sitio alguien mataba a otro y ella empezaba sus pesquisas. Yo, un niño un tanto afeminado, torpe para el fútbol y deseoso de jugar a los cromos y otros pasatiempos poco masculinos, encontré en una buena ficción la manera de hacerme con el respeto de mis compañeros, que contemplaban entre la envidia y la admiración una existencia tan agitada como la mía. Resulta paradójico que fuera un niño tan religioso y que nunca albergara remordimiento alguno por portarme como un embaucador.

Pero, ah, todo cuento corre el peligro de hallar su moraleja. Yo entendí que mi inventiva desatada causaba sus daños colaterales. En aquellos años tenía un amigo al que, por conservar su anonimato, llamaremos J. Era un tipo majo, sensible, inteligente, al que tampoco le interesaba jugar a la pelota y con el que podía charlar sobre cine y libros. Pero incluso con él no pude frenar mi pasión por la mentira. Y entonces operaron a un compañero de clase de los testículos. Yo no sabía qué parte de la anatomía era ésa, porque de pequeños solíamos usar otros términos, huevos, cojones, y ese término me resultaba desconocido. Molesto porque otro niño me arrebataba el protagonismo, como harían Bette Davis o Joan Crawford, me inventé que yo también iba a someterme a una intervención quirúrgica. Sí, también ahí. En los testículos, esa zona difusa del cuerpo que, en mi inocencia, no sabía si ubicar en un brazo o en un pie.

No lo barruntaba, pero con mi engaño estaba flirteando con el desastre. Les prometo que lo que les voy a narrar ocurrió así (uno, cuando crece, tiene que resignarse a convivir con la verdad, es lo más práctico). La madre de J se encontró con la mía en las fiestas del colegio y le preguntó cómo andaba yo de los testículos, y que cuándo me iban a arreglar esa malformación... Y mi familiar tomó a la otra por una pederasta y zanjó la conversación escandalizada. (Mi progenitora nunca se explicó la razón de aquella malsana curiosidad de la mujer, más cuando yo no tenía nada anormal en los testículos: en casa me sometió a un terrible interrogatorio del que no sacó ninguna confesión por mi parte).

Y tengo que admitir que a J y a su familia les había expuesto sin pudor mis fantasías muchas otras veces: volví de un típico verano en Chipiona contándoles que había recorrido Europa durante dos maravillosas y extenuantes semanas. (Entiendo que J dejara de ser mi amigo. Si leen esto, les pido perdón a él y a los suyos. Era sólo un chaval queriendo poner un poco de color a la vida).

Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas. Y es verdad: yo tenía entonces seis, siete u ocho años.

También te puede interesar

Lo último