Jean-Michel Jarre deslumbró con un despliegue visual tras el que se quedó la música

ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

Jarre anunció una experiencia apoteósica y terminó vendiendo humo entre láseres y loops hipnóticos con un concierto visualmente deslumbrante pero musicalmente irregular, que combinó trance, nostalgia y arquitectura sonora en un envoltorio tan fascinante como discutible

"La Plaza de España era pura vanguardia. Honrar su legado es traer aquí la vanguardia del siglo XXI"

El concierto de anoche no terminó como el anterior de los que se han celebrado en Icónica Santalucía Sevilla Fest, que lo hizo con los Monty Python cantando aquello de que siempre hay que mirar el lado bueno de la vida. Y más vale que en esta crónica lo haga yo así porque después de todo lo que Jean-Michel Jarre me contó unas horas antes en la entrevista que mantuvimos sobre la majestuosidad, la espectacularidad y la visita al futuro que iba a ser este concierto suyo, no me queda más remedio que pensar que el tío me vendió una moto. Con mucho arte y mucha labia, eso sí. Pero me vendió una moto.

Jarre ya convirtió en 1993 el Lago de la Cartuja en un templo de luz líquida y sintetizadores celestiales, y al volver a Sevilla más de treinta años después con el pulso intacto y la vista puesta en el mañana, su música —y todo lo que la acompañó— no ha envejecido; se ha transformado, se ha amplificado, se desplegó sobre la monumental Plaza de España, sobre nuestros cuerpos y sobre una noche agradable, en la que el calor nos dio algo de respiro, pero los nuevos arreglos de las piezas conocidas no aportaron nada al disfrute de las mismas, incluso algunos le restaron. Lo que sí brilló anoche a gran altura, más incluso que esos láseres inéditos en sus shows hasta ahora, fueron los audiovisuales que acompañaron a la música. El concierto fue grabado íntegramente para hacer con él una película; esperemos que su realizador sea el mismo de estos audiovisuales porque, si no, el resultado que salga va a aburrir a las ovejas.

Desde final de la tarde, los alrededores del Parque de María Luisa empezaron a llenarse de figuras que parecían llegadas de otras coordenadas: veteranos de la vieja escuela, con camisetas de Oxygène compradas en el 96, parejas jóvenes con gafas espejadas y auriculares colgando del cuello, algunas familias con hijos pequeños que no sabían bien a qué venían, pero que acabarían con los ojos abiertos como platos. Incluso grupos de turistas que ayudaron a completar el aforo, que llegó al sold out cuando se vendieron las 10.000 entradas que hoy aseguraban un sitio en la pista y las dos gradas que colocaron la semana pasada.

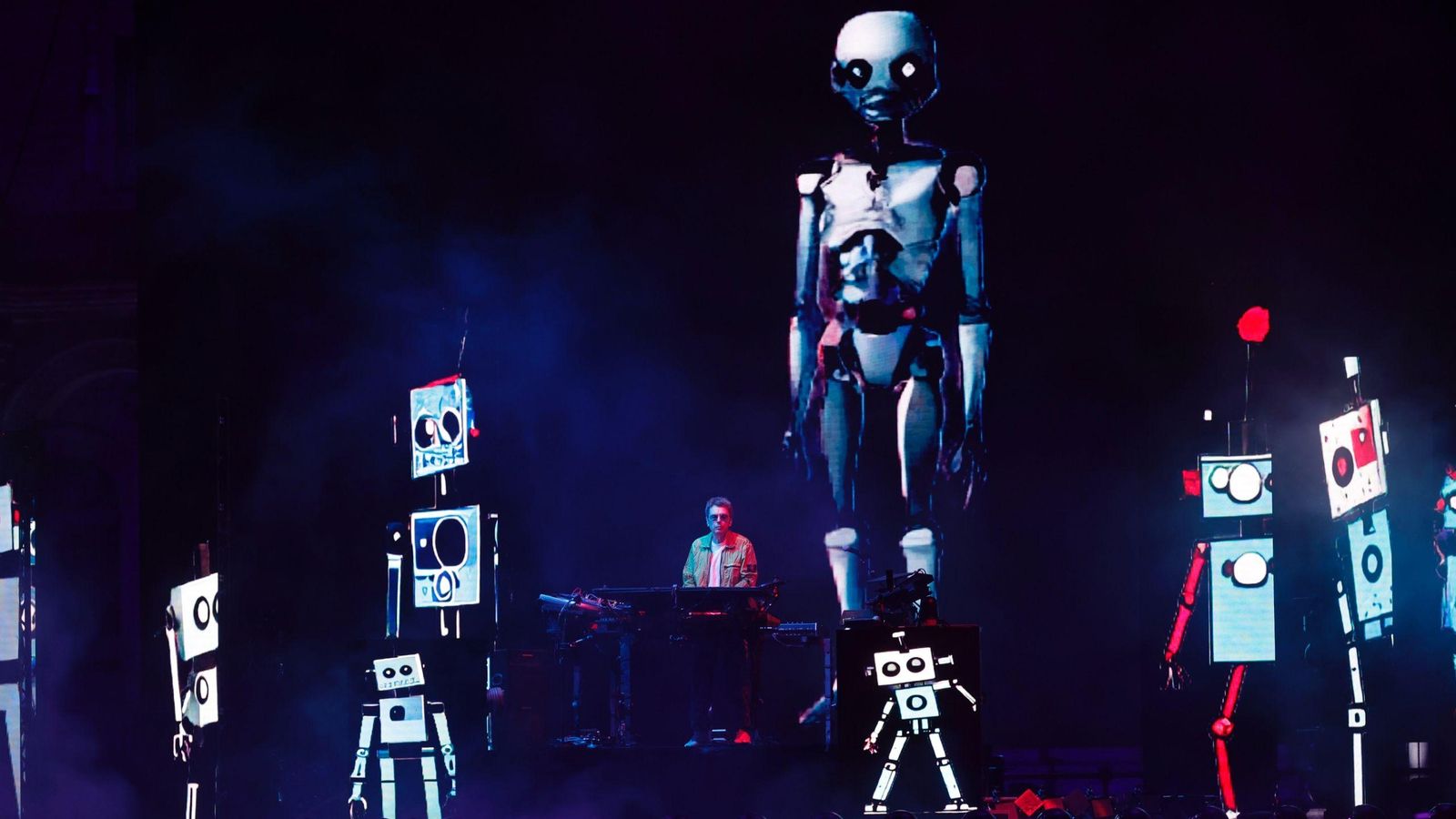

Cuando ya había caído la noche, sobre las 22:40, y se apagaron las luces, todo el aire de la plaza se convirtió en silencio tenso. La gente apenas coreó la cuenta atrás. Solo un pulso grave, un zumbido casi imperceptible que pareció nacer del subsuelo. Y entonces, sin previo aviso, una ráfaga de luz azul atravesó el escenario vertical, una suerte de tótem futurista hecho de pantallas flotantes y módulos rectangulares, y empezó a sonar Les Chants Magnetiques como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Jarre, en el centro, rodeado de sintetizadores analógicos y controladores modulares, movía las manos como un alquimista. Cada gesto suyo disparaba —o simulaba muy bien que lo hacía, aunque ya estuviese pregrabada junto a todo lo demás— una ráfaga de sonido, un cambio de tono, una ráfaga de láser que barría los arcos de la plaza o se proyectaba sobre la fuente y la parte posterior de las gradas. Los visuales no eran decoración, sino parte de la partitura. Y el público lo entendía. Algunos bailaban con los ojos cerrados, otros con los brazos en alto. Otros coreaban las melodías que reconocían como si fuesen estribillos de una canción popular.

Tras esos Chants Magnétiques, uno de los primeros temas en la historia en incorporar muestras de sonidos naturales, que aquí no apreciamos en sus nuevas mezclas, la atmósfera envolvió a los asistentes, sumergiéndolos en un flujo de sonido y luz que se prolongó durante unas dos horas, con un repertorio extenso y cuidadosamente encadenado, más cercano a una sesión que a un concierto al uso. Tras el primer tema llegaron piezas del Oxygene y el Oxymore combinadas, donde Jarre parecía jugar con los contrastes. Su dedicatoria de Arpegiateur a todos los músicos electrónicos de España desató una ovación espontánea y sus arpegios brillantes se elevaron sobre la plaza como fuegos artificiales sin pólvora. Jarre reconstruyó en directo las capas de la pieza como si modelase el sonido en tiempo real. La estructura repetitiva fue envolviendo al público en una espiral suave, y muchos comenzaron a balancearse como si hubieran entrado en trance. Quizás yo fuese uno de esos, porque recuerdo que durante su interpretación no me movía, solo miraba. En Zoolookologie, juguetona y rítmica, animó a las primeras filas a palmear al ritmo, y lo logró; la plaza entera batió palmas como en una feria lunar. Después se escucharon varias piezas más adaptadas al directo con una potencia inesperada, Équinoxe 7, The Architect, Zero Gravity, Exit, Révolution Industrielle 2. En el Tercer Movimiento de Robots Don’t Cry el juego de texturas entre sintetizadores y voz tratada, como si hablara una inteligencia artificial nostálgica, generó otro de los momentos más hipnóticos de la noche. A esa altura del concierto, ya era difícil saber si uno estaba en Sevilla o en una versión aumentada de sí misma.

La tecnología, como siempre en los conciertos de Jarre, era protagonista, pero no lo único. El cuerpo también hablaba; Jarre se acercaba a sus instrumentos con una elegancia casi teatral, y en ocasiones se detenía un segundo a mirar al público como si quisiera comprobar que seguíamos allí. Más avanzado el concierto, cuando los láseres ya habían dibujado arcos, redes y constelaciones sobre los cuerpos, el cielo y las paredes, Jarre lanzó Herbalizer, una rareza que funcionó como interludio entre dos mundos. Allí todo bajó de intensidad. Las luces se tornaron verdes y un silencio casi reverencial se impuso en el recinto. Fue uno de esos momentos en los que nadie hablaba, ni siquiera los que venían solo por curiosidad. Y entonces llegó una versión expansiva de Oxygène (Part 19), donde Jarre se permitió algunas improvisaciones al teclado e incluso tuvimos primeros planos de sus pies moviéndose en las grandes pantallas de los lados de una forma increíble para un hombre de su edad. Équinoxe 4 también estuvo muy bien, con su pulso motorik que le daba un aspecto de retrofuturismo elegante que sí sonaba como ese mañana que Jarre prometió. La crudeza de Brutalism se impuso después como un manifiesto sónico de estructuras densas y minimalismo industrial, Y Oxygène 4 fue el clímax emocional, con su riff galáctico, tan humano como extraterrestre, y un latido que unió generaciones a través del aire.

Para iniciar la recta final, eligió volver a Epica, una de sus composiciones recientes más épicas, como su nombre indica, antes de terminar el set con Stardust, servida con un despliegue visual potente y con elementos trance que la convirtieron en uno de los momentos destacado del concierto. Al volver para los bises, Jarre le pidió a la gente luces y la gente se las dio alzando miles de teléfonos móviles con la linterna encendida; pero quería más luces. Y más ruido. Pidió otra cosa más, pero no me enteré de qué, precisamente por culpa de todo ese ruido que generó su petición anterior. Quatrième Rendez-Vous convirtió el beat en abrazo y todo terminó con la segunda parte de Les Chants Magnétiques, convirtiendo así el concierto en un uróboro; el tema sonó como si las máquinas estuvieran soñando;, tenía un loop que hipnotizaba, un latido mecánico lleno de alma, fue una danza de circuitos y espíritus que no estuvo nada mal para despedir la noche, por fin aparecía la ciencia ficción hecha música que tanto esperamos.

Después de todo, esperásemos más o menos de lo que Jarre nos ofreció, lo que permanece constante es su capacidad para emocionar y actualizar, adaptando clásicos tan amplios como esos Brutalism, Oxygène 4 o Stardust de la parte final a los lenguajes visuales del siglo XXI sin ceder un ápice emocional. Cuando se fue definitivamente nos dejó flotando entre la historia y el futuro, recordándonos que más que un músico, es un arquitecto de atmósferas electrónicas que convierte cada final en un nuevo inicio.

También te puede interesar