El toreo se codificó en la Puerta de la Carne

HISTORIAS TAURINAS

Las nuevas promesas de rehabilitación del viejo mercado racionalista destapan el fantasma del antiguo matadero que ocupó aquel lugar y con él, la breve historia de la Real Escuela de Tauromaquia que alentó Fernando VII hace casi dos siglos

Los niños Bienvenida: a cien años de un debut

Ignacio Sánchez Mejías y el 27: el germen de la generación literaria

La noticia, publicada por Reyes Rocha, es reciente: las demoradas obras del mercado de la Puerta de la Carne deben empezar antes de fin de año después de más de un cuarto de siglo de abandono absoluto. El edificio, dicen ahora, será un centro de interpretación industrial y dependerá de la Cámara de Comercio después de barajarse otros usos y olvidar para siempre la función para la que fue construido en 1929 según las trazas de Aurelio Gómez Millán y Gabriel Lupiáñez Gely. Antes, en 2017, unas excavaciones arqueológicas habían sacado a la luz los restos del antiquísimo matadero municipal –que dio nombre a la puerta aledaña- levantado en el mismo lugar por orden de los Reyes Católicos en 1489.

Aquel matadero medieval, levantado a orillas del arroyo Tagarete, estuvo estrechamente vinculado al vecino barrio de San Bernardo subrayando la vocación taurina de sus gentes, enhebradas a las tablas de la carne y, ojo, al oficio, destreza y hasta la diversión en el manejo de toros que tanto había tenido que ver con la profesionalización del toreo a pie. De alguna manera, y si se permite la exageración, el toreo se inventó bajo el asfalto abrasador que hoy cubre el entorno.

Conviene recalcar que la génesis del toreo popular y su lenguaje –el capeo de las reses y sus rudimentos técnicos– debe mucho a esas lidias más o menos improvisadas ligadas al traslado de los animales a las corraletas del recinto, descritas por José María Blanco White en 1821. El escritor anglófilo mencionaba ese “gran matadero”, llamando la atención sobre “la gente que agitando sus capas y con agudos silbidos logran con frecuencia dispersar la piara y separar a la res más brava para divertirse con ella”. Blanco White aporta otros datos reveladores sobre ese juego popular que ya recibía el nombre de capeo: “Todos los vecinos del barrio de San Bernardo: hombres, mujeres y niños, son grandes aficionados a él”. El escritor estaba certificando el antiquísimo pedigrí taurino del arrabal pero iba más allá al señalar que “es en los mismos corrales del matadero donde se entrenan los toreros de profesión”.

Hay más datos imprescindibles que reafirman la condición de cuna del toreo de aquel paraje: “El matadero está tan admitido como escuela de tauromaquia que se le da el apodo de Colegio”. El adarve y las almenas de la cercana muralla de la ciudad –derribadas con la Puerta de la Carne en 1864- servían de improvisados tendidos tal y como atestigua el cuadro revelador que se conserva en el comedor de Zahariche, la finca ganadera de la familia Miura, que retrata perfectamente el espectáculo descrito por Blanco White en esas líneas escritas en el primer cuarto del siglo XIX.

En esas circunstancias no es casual que Fernando VII –que había rubricado el decreto de reinstauración taurina en 1814- ordenara en 1830 el establecimiento de la Real Escuela de Tauromaquia vinculada al matadero, haciendo oficial lo que era una antiquísima costumbre gracias al impulso del conde de la Estrella.

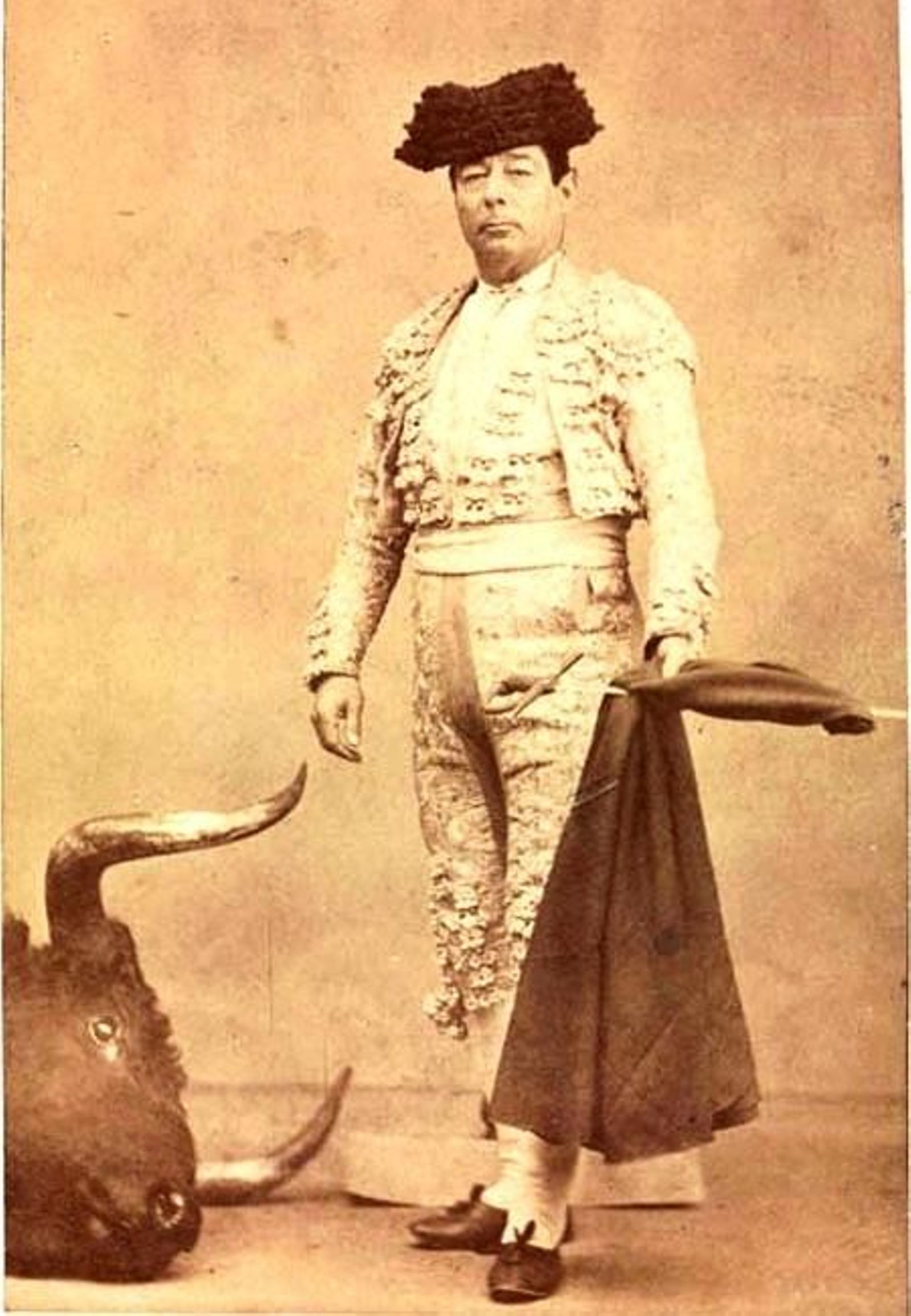

La búsqueda del personal docente no estuvo exenta de ciertas tensiones. Se nombró a Jerónimo José Cándido y a El Sombrerero pero el mítico Pedro Romero, ya anciano, reclamó y obtuvo para sí la condición de primer maestro. El viejo torero rondeño contaba ya con 75 años y hacía más de 30 que se había retirado de los ruedos pero llegó a ofrecerse para matar un toro delante del mismísimo rey para hacer valer sus facultades. Cándido aceptó la rectificación sin oponer ningún impedimento asumiendo la superioridad profesional y moral de su viejo compañero que había sido crucial en su vida y en la formación de su oficio; además era su cuñado. El Sombrerero, por su parte, se quedó fuera de la nómina…

La vida del centro resultó efímera, coartada por algunas estrecheces económicas y no pocas zancadillas desde su fundación. Su sustento se limitaba a los fondos que procuraba el asistente de Sevilla, José Manuel de Arjona, entusiasta de una iniciativa que coincide con otros hechos relevantes para la vida doméstica de la ciudad como la revitalización de la cofradía del Santo Entierro el Viernes Santo de 1830, el mismo año del establecimiento de la escuela que también coincide con la compra por parte del mismísimo Fernando VII de la célebre ganadería utrerana que había pertenecido a Vicente José Vázquez.

El monarca no tendría tiempo de disfrutar de su faceta ganadera ni de los frutos de la escuela de San Bernardo. Murió en 1833 –el mismo año que cesó Arjona y marchó a Madrid- y la escuela sólo le sobrevivió algunos meses, siendo suprimida bajo la regencia de María Cristina por una real orden del 15 de marzo de 1834.

El propio Pedro Romero, barruntando el abrupto final del centro tras la muerte del rey, había escrito una postrera carta fechada el 12 de octubre de 1833 en la que exponía sus temores. Para más inri, el sustituto del intendente Arjona se negaba a pagar los sueldos. El rondeño invocaba la valía de Francisco Montes Paquiro y Curro Cúchares, los alumnos más aventajados, pero las horas ya estaban contadas. La caída en desgracia de los protectores del centro y los nuevos tiempos políticos tampoco era el caldo de cultivo más adecuado para mantener una vida lectiva que ni siquiera había alcanzado un lustro. Pedro Romero volvió a Ronda para afrontar sus últimos años de su vida, seguramente frustrado o contrariado por la caducidad de un proyecto que le había devuelto tantas ilusiones. Allí, junto al inmenso Tajo del Guadalevín, iba a encontrar el fin de sus días, el 10 de febrero de 1839. Era el ocaso de uno de los primeros colosos del toreo.

Los restos de aquel viejo matadero, derribado en 1914 y mudado al Cerro del Águila, y con él de lo que pudo quedar de la escuela de tauromaquia, duermen el sueño de los justos bajo el ese mercado desmantelado de la Puerta de la Carne. El único vestigio rescatado de aquel centro es la lápida que figuraba en su puerta. Merecería estar en un museo. Sus fragmentos han peregrinado por distintos almacenes municipales y, dicen, anda acumulando polvo en el antiguo garaje Laverán de la sevillana calle Baños, convertido en desván de tantas derrotas de la ciudad.

Pero, más allá del juicio postrero de los muchos detractores que llegó a acumular la escuela, los pocos tro años que permaneció activa fueron tiempo suficiente para alumbrar o impulsar dos diestros fundamentales –tal y como vaticinaba Romero en su carta al conde de Estrella- que ya estaban protagonizando aquel presente e iban a marcar el futuro inmediato de la Tauromaquia antes de que el siglo XIX llegara a su bisagra: hablamos el chiclanero Francisco Montes Paquiro’ y el sevillano -de nacimiento madrileño- Curro Cúchares que subrayaría con su nombre los años centrales de la centuria decimonónica. Eso sí: el viejo matadero siguió cumpliendo ese rol de academia taurina que ya detentaba desde hacía algunos siglos tras la clausura oficial del centro, ya sin rúbricas oficiales.

También te puede interesar

Lo último