Historia de la sospecha

David Jiménez Torres explora en su nuevo libro, ‘La palabra ambigua’, la opinión que se ha tenido de los intelectuales en España

La ficha

'La palabra ambigua. Los intelectuales en España (1889-2019'. David Jiménez Torres. Taurus. Barcelona, 2023. 284 páginas. 19,90 euros.

El intelectual ha caminado, por lo menos desde finales del siglo XIX, despertando todo tipo de sospechas y desconfianzas. El debate sobre la función de los intelectuales ha ocupado a todas las religiones e ideologías, y todas ellas han actuado con firmeza cuando se trataba de castigar, encerrar o asesinar al díscolo, pero igualmente han sido generosas con los afines, ortodoxos y orgánicos. Hay momentos en la historia que ponen al individuo ante la decisión de cruzar o no la línea y pasar al lado de donde ya no se vuelve. Pensemos, por ejemplo, en el caso Padilla, aquel episodio de acoso hasta la extenuación física y psicológica a que el castrismo sometió al poeta Heberto Padilla, que se solventó con su salida del país y que simbolizó para algunos —pocos— el fin del idilio revolucionario. Los desengañados quedaron al margen de un sistema cultural que premiaba el “compromiso” de izquierda y aún hoy arrastran fama de traidores.

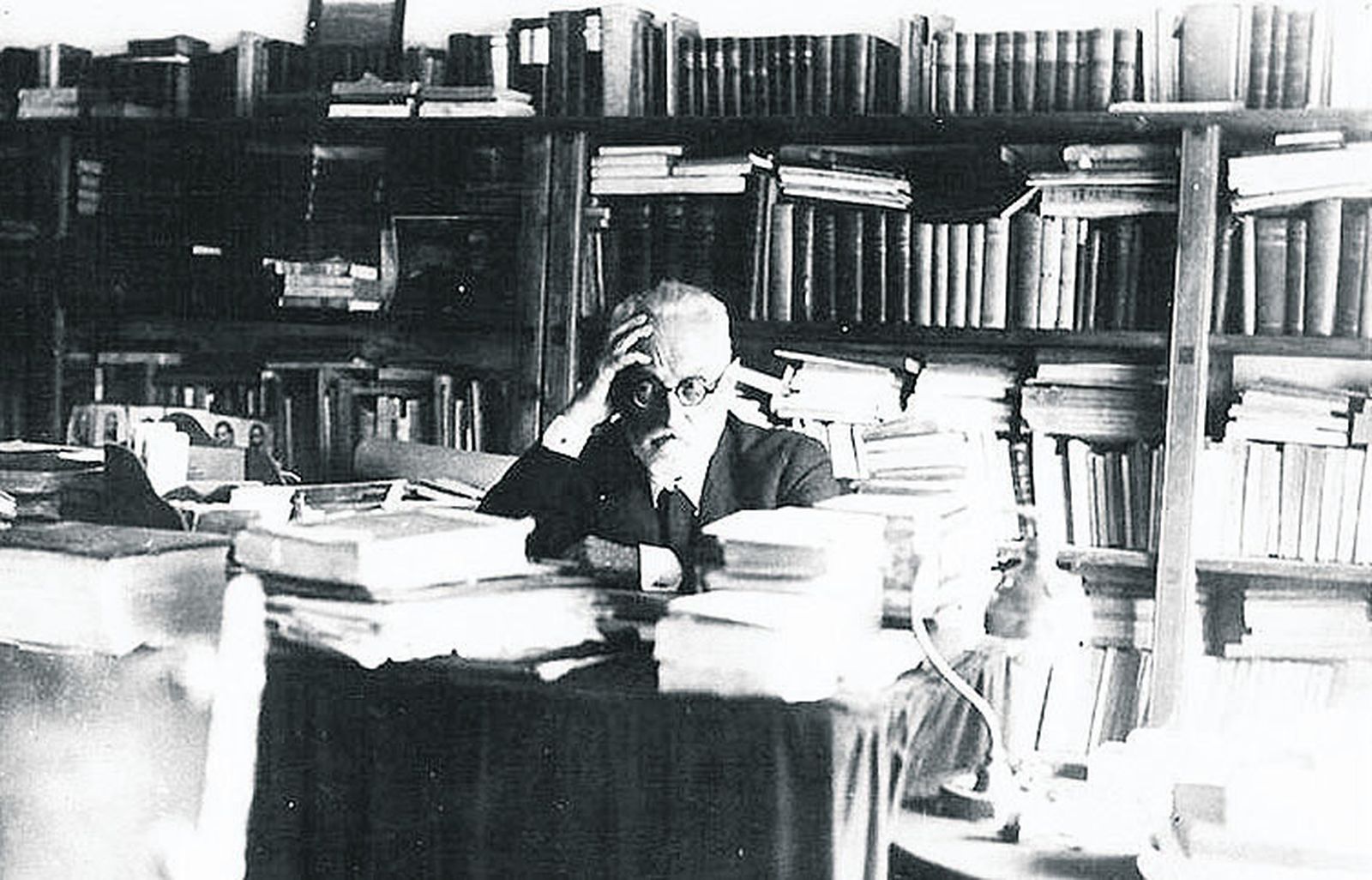

Pero la misma realidad de aquel acontecimiento nos plantea la duda: ¿qué es un intelectual? Un novelista, una arquitecta, un director de cine ¿son intelectuales? El caso es que todos aquellos que hoy reconocemos como tales —Ortega, Unamuno, Madariaga, por poner ejemplos clásicos— se han resistido fieramente a la palabra y no se han dejado envolver por ella. El intelectual es siempre otro.

David Jiménez Torres ha dedicado a esta cuestión su último ensayo, La palabra ambigua. Los intelectuales en España (1889-2019), que acaba de aparecer en Taurus. No se trata de una historia de la intelectualidad o el pensamiento en nuestro país, sino de un recorrido por todo aquello que se ha dicho o escrito a propósito de la palabra intelectual desde que el hablante de español asumió, a finales del XIX, el sentido que hoy tiene. La literatura, la prensa, los manifiestos, las pastorales de los prelados más levantiscos conforman un corpus profundo y complejo, un extenso coro que solo se pone de acuerdo en el empeño de otorgar a los intelectuales una función y hacérsela cumplir.

La crítica y aun la invectiva contra los intelectuales los han acompañado desde que aparecieron sobre la tierra. Se ha considerado tradicionalmente el caso Dreyfus como el nacimiento del intelectual moderno, aunque no faltan los precedentes, también en España.

El capitán Alfred Dreyfus, acusado injustamente de espionaje y víctima de un proceso atizado por el antisemitismo que dividió a la sociedad francesa del fin de siglo entre dreyfusards y antidreyfusards, es el involuntario padre de la criatura. Purgó su pena en la terrible Isla del Diablo. En estos años se forjó la figura del intelectual comprometido, cuyo modelo es el Émile Zola de J’accuse…!, frente al intelectual reaccionario, defensor de la religión y la patria, que encontró su modelo en Maurice Barrès. El violento diálogo entre esencias encontradas no ha cesado desde entonces.

La cuestión intelectual ha preocupado mucho en España, y en ocasiones se plantea en términos verdaderamente absolutos: ¿existen los intelectuales españoles? La geografía resulta de gran importancia a la hora de escribir la historia cultural, y tanto ingleses como españoles nos hemos planteado si nuestros intelectuales, comparados con el modelo francés y en menor medida el alemán o el italiano, son o no verdaderos intelectuales. Probablemente esta tesis de la inferioridad, tal como la denomina el autor, deba relacionarse, al menos en el caso español, con la historia de ciertas instituciones, especialmente la universitaria, en que un inquebrantable instinto patrimonial por parte de partidos, sectores y cuotas parece alejar toda esperanza.

La multitud de discursos que pretenden condicionar el sentido de la palabra la ha llevado a ser considerada una suerte de comodín, el recipiente perfecto que lo traga todo sin dar señas de quebrarse, pero a la vez ha sufrido el efecto contrario. El ensayo de David Jiménez tiene la virtud de reconsiderar a la luz de la historia del término los momentos en que el sectarismo, levantado real o simbólicamente en armas, ha perturbado nuestra vida social, política y cultural, desde la pérdida de las últimas colonias hasta el interminable procés. Todos los bandos han exigido al intelectual que se signifique a favor o en contra de sus causas, y nunca se ha denigrado suficientemente al que no cede ante las consignas, cuando quizás este sea el verdadero compromiso.

Es interesante, para ahondar en esta vieja polémica, recordar al escritor francés Julien Benda, que acusó a los intelectuales en La trahison de clercs de haber optado por el militarismo y la sinrazón al apoyar a sus Estados en la Primera Guerra Mundial, en lugar de dedicarse al pensamiento abstracto, que debía ser su cometido. Este libro encontrará años después un raro interlocutor en un resentido Carl Schmitt, aturdido por su propia connivencia con la infamia, que afirmaría en su Glossarium que los intelectuales fueron traicionados “por el dinero y por la masa, y cuando buscaron amparo en el Estado, sí, cuando buscaron el único asilo posible, se les echó en cara como trahison”.

También te puede interesar

Lo último